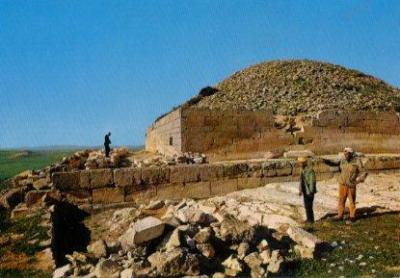

Vieilles pour certaines de plus de seize siècles, les djeddars de Frenda, treize "pyramides" érigées sur deux collines voisines, gardent de nombreux secrets. Seule certitude : ces édifices de pierre à base carrée et élévation pyramidale à degrés, construits entre le IVe et le VIIe siècle, uniques en Algérie comme au Maghreb, étaient des monuments funéraires.

(AFP) - A l’époque, des rois berbères régnaient sur la région. Les treize pyramides ont été construites sur trois siècles, à une époque de profonds bouleversements dans le nord de ce qui n’était pas encore l’Algérie mais la Numidie romaine. Une période que certains historiens ont appelé les "siècles obscurs du Maghreb". La région vivait le déclin de l'Empire romain d'Occident, les invasions vandales puis byzantines, et le début de la conquête arabe.

Ces djeddars monumentaux – qui mesurent jusqu'à 18 mètres de hauteur pour une base allant de 11,5 à 46 mètres de côté – ont été érigés sur deux collines distantes de 6 kimomètres près de Frenda, les trois plus anciens sur le djebel ("mont") Lakhdar et les dix autres sur le djebel Araoui.

"La particularité des djeddars est avant tout la date de leur construction, qui en fait les derniers monuments funéraires érigés en Algérie, avant l'arrivée de l'islam", relève Rachid Mahouz, archéologue algérien qui prépare depuis cinq ans une thèse de doctorat consacrée à ces pyramides.

Plusieurs siècles après "le tombeau de la Chrétienne"

Leur construction est postérieure de plusieurs siècles à celle des autres imposants monuments funéraires pré-islamiques recensés dans le nord de l'Algérie : le Medracen, mausolée numide (IIIe siècle av. J.-C.), le tombeau de Massinissa, premier roi de la Numidie unifiée (IIe siècle av. J.-C.) et le Mausolée royal maurétanien (communément appelé "tombeau de la Chrétienne" (Ier siècle av. J.-C.).

Selon un grand nombre d’historiens, ils ont été construits à l’époque de la christianisation et abritaient les princes berbères romanisés qui suivaient la religion chrétienneOmar Mahmoudi, historienà Algérie Presse Service

Certains chercheurs voient dans tous ces monuments des évolutions des tumulus – amas de pierres au-dessus d'une tombe – puis des bazinas, constructions funéraires de pierres sèches communes au Maghreb et au Sahara, vieilles de plusieurs milliers d'années.

La plus ancienne description écrite connue des djeddars est celle de l'historien Ibn Rakik, au XIe siècle, rapportée au XIVe par Ibn Khaldoun, grand penseur maghrébin de l'époque. Mais durant des siècles, ces monuments situés dans une région peu peuplée n'ont intéressé personne et ont été livrés à l'usure du temps et aux pillards.

Tous renferment une ou plusieurs pièces (jusqu'à vingt pour le plus grand) reliées par un système de galeries, dont des chambres funéraires, laissant penser à des sépultures collectives. Certaines pièces sont dotées de banquettes, de possibles lieux de culte funéraire, selon certains chercheurs.

Inscription prévue sur la liste du patrimoine de l'UnescoLes linteaux de pierre des portes intérieures sont sculptés de motifs traditionnels des édifices chrétiens (rosaces, chevrons...), mais aussi de scènes de chasse ou de figures animales. Mais les inscriptions –probablement latines – sont en trop mauvais état pour être interprétées ; certains chercheurs y ont vu des lettres grecques, ce que d'autres contestent.

Le pillage et la détérioration des djeddars au fil du temps leur compliquent la tâche. Certains, effondrés, n'ont jamais été fouillés, faute de pouvoir accéder à l'intérieur, et pourraient encore renfermer des restes, estime l'archéologue Rachid Mahouz. "Les archives françaises sur les djeddars ne sont pas disponibles et les objets et ossements trouvés dans certains à l'époque coloniale ont été emportés en France", regrette-t-il. Enfant de la région, il déplore le manque de recherches consacrées à ces "merveilles", alors que l'archéologie n'a commencé à être enseignée qu'au début des années 1980 à l'université algérienne, sans qu'aucun spécialiste en monuments funéraires ne soit formé.

Les djeddars figurent au patrimoine national algérien depuis 1969. Les autorités et archéologues du pays souhaitent les faire inscrire sur la liste du Patrimoine mondial de l'Unesco, ce qui permettrait de mieux les préserver et les étudier. Le Centre national pour la recherche préhistorique, anthropologique et historique (CNRPAH) prépare depuis plus d'un an le dossier à soumettre à l'Unesco, une procédure complexe. Il doit être "déposé durant le premier trimestre de l'année 2020", a indiqué à l'AFP le ministère algérien de la Culture. En étant reconnu par l'Unesco, les djeddars rejoindraient sept autres "merveilles" de l'Algérie déjà inscrites au Patrimoine mondial de l'humanité.

Aux Djeddars, monuments encore visibles au douar Haouaret (commune mixte de Frenda). Ils sont au nombre de treize. Les indigènes de la région, peu criticistes en matière historique, les appellent « Tombeaux romains ».

En fait, ils rappellent quelque peu le Médracen, vaste tumulus élevé vers le IIIème siècle avant J.-C., à proximité de l'Aurès et le « Tombeau de la Chrétienne » (Ier siècle avant notre ère), près de Tipaza. Les Djeddars sont des tumulus sur plan carré; une pyramide à gradins repose sur le soubassement (fig. 13). Le plus grand mesure 48m x 45m. Hauteur primitive, une quarantaine de mètres. A l'intérieur de l'un d'entre eux, une inscription funéraire datée de 466, les attributs évangéliques bien connus, une épitaphe chrétienne de 480, etc... « En avançant tout droit par le couloir d'entrée, « on trouve trois chambres séparées l'une de l'autre par un couloir de quelques mètres.

De la première de ces chambres, partent à droite et à gauche deux couloirs du même genre, qui conduisent à un second système, formé de cinq chambres reliées par des couloirs et qui enveloppe le premier. Il est enveloppé lui-même par un troisième système, dont les couloirs d'accès partent du couloir d'entrée et qui comprend 8 grandes chambres et 4 plus petites aux coins, le tout relié par des couloirs ».

En 1913, l'entrée des Djeddars s'était effondrée. Je fus chargé de déblayer trois d'entre eux. Des anecdotes troublantes circulaient parmi la population indigène. De leur verve à dents branlantes, les vieilles femmes affolèrent les douars. Elles affirmaient qu'un berger, d'ailleurs demeuré inconnu, entré dans l'un des Djeddars, avait en vain essayé d'en sortir; il s'était enfin engagé dans une avenue souterraine, hurlante de démons, pour aboutir, 30 kilomètres plus loin, au village de Palat. Suivant l'usage, ses cheveux étaient devenus blancs dans l'aventure. Même ouverts, les Djeddars restèrent des socles à légendes. En 1914, l'hallucination populaire y fit tournoyer des avions allemands. On entendit ensuite le fracas des marteaux sur l'enclume. Puis, des cris déchirants, des chants, des éclats de rire, de la musique. Nul doute: les vieux « Roumis » en poussière, - qu'ils soient maudits, car ils n'ont pas connu Dieu, lequel est unique - les vieux Roumis, frivoles comme leurs successeurs, s'éveillaient le soir pour danser. Enfin, tout s'expliqua: sous les voûtes des Djeddars, entre les inscriptions funéraires, des compères en belle humeur, gorgés de viande, de digestion exubérante, dépeçaient les moutons volés aux faiseurs de légendes. Cruelle réalité! La vie est en prose, non en versets enflammés. Le charme se dissipa. Les Djeddars qui, depuis un millénaire et demi, en ont vu bien d'autres, rentrèrent dans leur rôle paisible de « tombeaux romains ». Ils le jouent encore.

En 1913, au cours des travaux de déblaiement, je n'ai naturellement trouvé aucune trace du souterrain qui « blanchit les cheveux ». Mais on vit, durant quelques semaines, des peintures murales qui représentaient, l'une un évêque tenant une crosse, l'autre une Vierge portant dans ses bras l'enfant Jésus. Ces fresques d'un style naïf, bégayant, prompt à l'enluminure s'effritèrent rapidement dès que l'air pénétra dans les salles.

L'origine des Djeddars a été longtemps controversée. Voici le témoignage d'Ibn Khaldoun : « Ibn-er-Rakik rapporte qu'El-Mansour rencontra dans une expédition des monuments anciens, auprès des châteaux qui s'élèvent sur les Trois Montagnes (les Djeddars). Ces monuments étaient en pierre de taille, et vus de loin, ils présentaient l'aspect de tombeaux en dos d'âne. Sur une pierre de ces ruines, il découvrit une inscription dont on lui fournit l'interprétation suivante : Je suis Soleiman le Serdéghos. Les habitants de cette ville s'étant révoltés, le roi m'envoya contre eux; et Dieu m'ayant permis de les vaincre, j'ai fait élever ce monument pour éterniser mon souvenir ». Serdéghos est une altération du mot grec Stratégos. »

Le document épigraphique, cité par Ibn-Khaldoun, qui, ne l'oublions pas, habita longtemps à Taoughzout, près de Frenda, laisse supposer que le byzantin Salomon, général de Justinien, porta ses armes dans la région. Concordance troublante: le capitaine Dastugne, chef de l'ancien bureau arabe de Tiaret, aurait retrouvé un fragment de cette inscription; deux mots subsistaient encore Salomo et Stratégos.

Une autre école voit dans les Djeddars les monuments funéraires de la dynastie vandale. Pour M. Gsell, ils sont l'œuvre d'une famille indigène, probablement chrétienne, qui aurait régné sur le pays aux VIème et VIIème siècles.

Art Antique et Art Musulman en Algérie par A. BERQUE