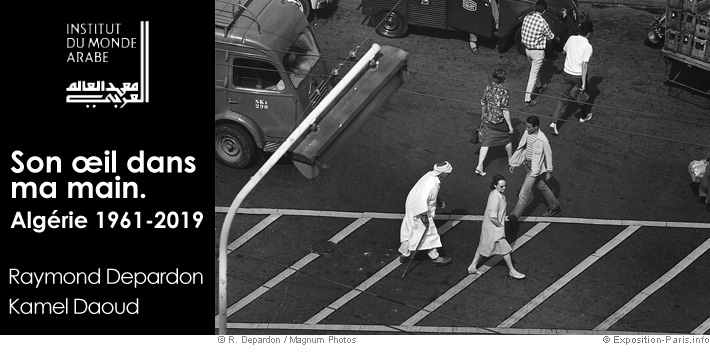

À l’approche du 60e anniversaire de l’indépendance de l’Algérie, l’exposition « Son œil dans ma main. Algérie 1961-2019. Raymond Depardon / Kamel Daoud » offre un témoignage unique sur l’Algérie en 1961 puis en 2019, à travers le regard de deux grands artistes : l’un français, cinéaste et photographe, revisitant ses photos d’Algérie ; l’autre algérien, journaliste et écrivain, né en 1970, après l’indépendance de son pays. A voir à l'Institut du Monde Arabe à Paris.

Pour cette exposition, Raymond Depardon a «ressorti des photos qui dormaient dans un tiroir». «C’était en 2018, en prévision du soixantième anniversaire de l’indépendance de l’Algérie», explique le photographe français lors du vernissage presse, ajoutant qu’il avait «raté le cinquantenaire».

L’occasion pour le photographe français de plonger dans ses archives pour en ressortir des photos d’Alger, en 1961, et des premières négociations pour mettre fin à la guerre d’Algérie, à Évian, au printemps 1961. «C’est une période dont on ne parle pas beaucoup», précise le photographe, véritable témoin du siècle. «Le référendum avait eu lieu, la sentence était tombée, l’Algérie allait être indépendante. Mais en attendant, la vie quotidienne continuait.»

L’occasion pour le photographe français de plonger dans ses archives pour en ressortir des photos d’Alger, en 1961, et des premières négociations pour mettre fin à la guerre d’Algérie, à Évian, au printemps 1961. «C’est une période dont on ne parle pas beaucoup», précise le photographe, véritable témoin du siècle. «Le référendum avait eu lieu, la sentence était tombée, l’Algérie allait être indépendante. Mais en attendant, la vie quotidienne continuait.»

Pour la couvrir, Raymond Depardon est envoyé par son agence à Alger. Il a 19 ans. «À cette époque, les photographes ne voulaient plus aller en Algérie», se rappelle Depardon, «elle avait mauvaise réputation, car c’est l’Orient et il faut aller vite, les gens n’aiment pas beaucoup être pris en photo. Il y avait des risques d’attentat aussi. Je n’ai pas pu faire les photos que je voulais faire. Je n’étais pas amoureux de mes photos.»

En 2010, ses photos de la Ville blanche avaient déjà été publiées dans un livre, Un aller pour Alger, accompagnées d’un texte de Louis Gardel, un livre «franco-français». Pour le nouvel ouvrage, Raymond Depardon souhaite un regard de l’intérieur. Il demande alors à Claudine Nougaret, sa compagne depuis trente-cinq ans, ingénieure du son et désormais coréalisatrice de ses films: «Quel écrivain algérien pourrait écrire sur mes photos?»

Kamel Daoud, "une voix algérienne rare et précieuse"

Celle-ci pense à Kamel Daoud, «une voix algérienne rare et précieuse». «L’idée était effectivement de sortir du livre de rapatriés nostalgiques et de donner la parole aux Algériens sur ces photos. Et Kamel, par son engagement artistique, correspondait tout à fait à ces critères.»

Celui-ci envisage un temps de refuser, avant d’accepter. L’écrivain, né après l’indépendance de l’Algérie, ne se sent ni colonisé ni décolonisé. «L’Algérie est un produit dérivé de sa guerre de décolonisation», constate-t-il. «Je ne voulais pas encore une fois interpréter l’Histoire. Mon idée fut de regarder ces photos sans que je sois Algérien, Français, décolonisé, mais avec une liberté, car l’art est universel.»

Ainsi naît l’exposition, «dont l’idée a été amorcée depuis la périphérie», selon les termes de Selma Hellal. Quatre-vingts images, en noir et blanc, autant d’instants fugaces, saisis au vol, révélateurs d’une époque, et puis cinq textes inédits et des «comètes», des fulgurances, en écho aux photographies. Comme celle de cet homme, les jambes écartées, sur la corniche à Oran, «gardien d’une terre qui tangue».

L’exposition, l’un des temps forts à l’IMA d’une année de Regards sur l’Algérie, est à voir jusqu’au 17 juillet 2022.