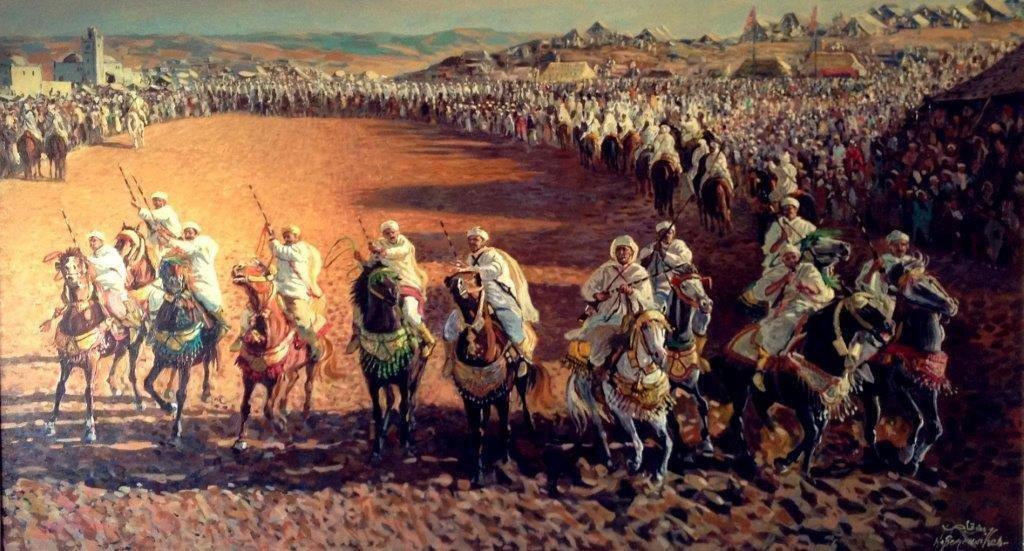

Une énorme fierté marocaine ! La «Tbourida» ou fantasia (cavalerie) vient d’être officiellement déclarée en décembre 2021 au patrimoine culturel immatériel de l’Unesco.

De quoi clôturer l’année en beauté ! A travers cette reconnaissance, cette organisation internationale met en valeur aussi tout le rituel qui accompagne la tbourida qui est, tel qu’elle le rappelle, une représentation équestre apparue au XVIe siècle. En détail, elle simule, selon l’organisation internationale, une succession de parades militaires, réalisées selon les rituels arabo-amazighs ancestraux.

Chaque parade étant accomplie par une troupe, appelée «sorba» composée de 15 à 25 cavaliers et chevaux alignés. Elle est dirigée par un chef qui se place au milieu. Les parades sont souvent précédées de tout un rituel comme les ablutions, la prière collective et le port de tenues traditionnelles comme des costumes et accessoires ancestraux soit un turban, des djellabas, des babouches, un petit livre Saint et une épée arabe ancienne.

Aussi, leurs chevaux, sont bien harnachés et décorés de manière traditionnelle. De plus, la parade est exécutée en deux parties principales. Il s’agit, en premier, de la «hadda» (salut de la troupe), qui performe un trot avec un maniement d’armes. à la deuxième, elle est appelée la «talqa» (tir). A ce moment, les cavaliers repartent au galop et effectuent un tir au fusil, à blanc. D’où l’appellation «Tbourida», qui vient de baroud ou poudre à canon. Quant au show, il est organisé dans une grande piste soit le «Mahrak».

Et ce n’est pas tout ! les chevaux les plus adaptés à la tbourida sont notamment les Barbes et les Arabes Barbes. En général, les cavaliers sont issus d’une même tribu ou région. En outre, la «tbourida » est un art transmis de génération en génération. Mieux encore, les femmes y excellent à leur tour. A l’instar des hommes, elles portent des tenues traditionnelles tout en paillettes avant de monter à dos de l’animal sacré et d’accomplir leurs performances et cavalcades avec brio. Elles réussissent même le tir final.

Au Maroc, la fantasia, qui a également fait l’objet de plusieurs publications, est célébrée à sa juste valeur le temps de différents concours qui récompensent, lors de la finale au Trophée Hassan II de Dar Essalam, durant la semaine du cheval, les talents des cavaliers et leurs performances. Cet art est également mis en avant lors de grandes manifestations notamment le salon du cheval d’El Jadida ou encore le Moussem de Moulay Abdellah où des troupes s’enchaînent pour donner le meilleur d’elles-mêmes.

L'illustration d'ouverture de l'article est une oeuvre peinte par Benouakas Noureddine

La présentation officielle de l'UNESCO

La tbourida est une représentation équestre apparue au XVIe siècle. Elle simule une succession de parades militaires, reconstituées selon les conventions et rituels arabo-amazighs ancestraux.

Chaque parade de tbourida est effectuée par une troupe constituée d’un nombre impair de cavaliers et de chevaux (de 15 à 25), alignés côte à côte et au milieu desquels se place le chef de la troupe. Souvent, avant l’événement, les cavaliers donnent à leur prestation une portée spirituelle, effectuant leurs ablutions puis priant collectivement. Ensemble, sous la direction du chef, cavaliers et chevaux exécutent une parade composée de deux parties principales. La première est la hadda, ou le salut de la troupe, qui entre au trot en piste et réalise un maniement d’armes acrobatique, puis se repositionne à son point de départ.

La deuxième est la talqa, où les troupes repartent au galop et effectuent un tir au fusil, à blanc, avant de se retirer, simulant un départ collectif à la guerre. Les cavaliers portent des costumes et des accessoires d’époque incluant notamment un turban, des vêtements drapés, des babouches, un petit livret du Coran et une épée arabe ancienne. Les chevaux, eux, sont harnachés avec du matériel cousu et décoré de manière traditionnelle.

Les cavaliers sont issus d’une même tribu ou d’une même région dont ils représentent les coutumes et les costumes. La transmission se fait de génération en génération au sein des familles, par la tradition orale et l’observation des pratiquants.